Este país situado entre dos aguas es un auténtico vergel en el que la naturaleza y la biodiversidad cautivan a los viajeros.

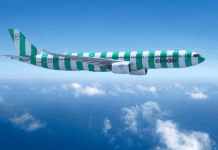

Atravesado por un canal que ha convertido en su icono y símbolo, Panamá ha sabido mantener una idiosincrasia esculpida desde la mezcla, la diversidad y el intercambio. El viajero lo divisa antes de aterrizar. Y entiende, desde la panorámica que ofrece la ventanilla del avión, que se aproxima a un pequeño gran mundo.

Oasis entre océanos

Hileras de buques, navíos y cargueros llegados de todo el planeta aguardan cada día para cruzar del Atlántico al Pacífico y viceversa. Son 80 km que conectan dos océanos. El mismo día puedes desayunar una chicha de piña, tamarindo o papaya junto al Pacífico y ver la puesta de sol bajo la brisa del Atlántico degustando una plantintá, una empanada rellena de plátano maduro, nuez moscada y canela.

Tras nueve horas de vuelo desde España, el recién llegado se zambulle en un auténtico vergel. Panamá es un paraíso tropical con una ubicación estratégica. Nexo entre América del Norte y del Sur, esta estrecha franja de tierra posee bosques tropicales, marismas, lagos, volcanes, islas y playas de ensueño.

Quince parques nacionales terrestres y marítimos protegen las zonas más sensibles así como su enorme biodiversidad: 10.400 especies de plantas(700 de helechos, 1.400 de orquídeas, 2.500 de árboles) y una fauna que incluye alrededor de mil tipos de aves, además de anfibios, pecarís, tapires, nutrias, monos, caimanes, perezosos, jaguares, pumas… Panamá es todo. Panamá es total.

La «Manhattan latinoamericana»

El aeropuerto de Tocumen es la principal puerta de entrada al país. Este lugar, que conecta con más de 70 destinos de América, Europa y Asia, es el inicio de un viaje que destila naturaleza, pero también cultura. Dejando atrás este enjambre de aviones y avionetas, nos espera la ciudad más grande y poblada del país; la que lleva su nombre. Son treinta minutos de carretera que sumergen al viajero en un territorio que no conoce el término medio.

De súbito, a orillas del océano Pacífico, como en un filme futurista, irrumpe la silueta de Ciudad de Panamá repleta de rascacielos. No es extraño que reciba el sobrenombre de la «Manhattan latinoamericana». Hemos llegado a un país y a una ciudad superlativos. Todo es grande. Todo es desmesurado. Es, además, la única capital del planeta que posee una selva tropical dentro de sus límites urbanos.

Puente de las Américas

Antes de recorrer a fondo la gran ciudad, conviene acercarse a una de las mayores obras de ingeniería del mundo: el Canal de Panamá, el famoso «atajo» interoceánico. En las Esclusas de Miraflores se puede conocer su historia. Dicen que el explorador español Vasco Núñez de Balboa soñó con este paso entre las dos grandes aguas. Quién sabe. Lo que sí es cierto es que no fue hasta 1880 cuando Ferdinand de Lesseps, arquitecto del Canal de Suez, lideró el proyecto francés para abrir este vadeo. Las obras se abandonaron tras casi una década de duro trabajo, Estados Unidos retomó el plan en 1904 y, tres años después, George W. Goethals culminó la hazaña.

El vapor Ancón completó la primera travesía el 15 de agosto de 1914, pero la hemeroteca documenta que la grúa Alexander La Valley había recorrido ya las esclusas unos meses antes en unas maniobras rutinarias. «Pero eso no lo apunte, caballero», me dice la guía del museo.

Historia y naturaleza

La visita de las Esclusas de Miraflores es una cita ineludible con la historia y la pericia humana en la que se paladea, en directo, el juego de compuertas y conductos de agua que permiten el movimiento de buques de un océano a otro. Sin embargo, este titánico despliegue de ingeniería no puede ocultar el verde hipnótico de alrededor. El canal se abrió en plena selva tropical y la espesura esmeralda sigue allí. A una media hora en coche por una carretera que pelea contra la vegetación, se halla el Parque Nacional Soberanía, ubicado junto a la Reserva de la Selva Tropical de Gamboa.

Situado a solo 30 km de la capital, este parque nos recuerda el alma verde de bosque y floresta de Panamá. Los senderos de Soberanía invitan a la observación silenciosa y al caminar inquieto. Hay dos veredas: el Camino del Oleoducto y el Camino de Cruces, empedrado en la época colonial para transportar tesoros y provisiones procedentes de Perú, Chile o Baja California. Acompañados por guías expertos en botánica y fauna, y equipados con prismáticos, nos adentramos en el hogar de más de 500 especies de aves –en 1996, en solo 24 horas, se censaron 525–, ciervos de cola blanca, mapaches, unos roedores llamados ñeques y ocasionalmente algún jaguar deambulan por esta selva. Pero los más ruidosos son los monos aulladores, que orquestan una singular sinfonía de gritos.

Cerca se encuentra un santuario de perezosos impulsado por la Asociación Panamericana de Conservación. Camino hacia ese lugar con Iker Lorente Aizpurúa, historiador y guía naturalista del parque. De origen español, me cuenta que este enclave es una fusión de naturaleza, biodiversidad e historia. De repente, se detiene, calla y apunta con el dedo a un pájaro en la copa de un árbol. «Es un momoto. Emite un sonido muy particular. Es una llamada baja: uuuup». Luego cambia el registro y completa su reflexión: «Estamos en un lugar de gran diversidad natural y de gran importancia histórica». Y me explica que, aquí al lado, el río Chagres sirvió en el pasado de conexión entre el norte y el sur del país, fue pasadizo de piratas y tuvo un peso crucial en la construcción del canal.

Atardecer entre rascacielos

Cae la tarde y es un buen momento para volver a la ciudad. Regresamos en automóvil a una urbe que fulgura en la noche. «Esta ciudad no sabe dormir», me dice el taxista. El skyline iluminado de sus rascacielos le confiere un semblante futurista. Cuando el viajero visita el sitio arqueológico de Panamá la Vieja entiende que esta es una «ciudad fénix», obligada a reinventarse. Fundada en 1519 por el político y militar Pedro Arias Dávila (también llamado Pedrarias) y declarada Patrimonio de la Humanidad, el recinto de la Vieja Panamá contiene restos de edificios, empalizadas y puentes que ayudan a entender la importancia geopolítica que tuvo desde su misma fundación.

Punto estratégico para el tránsito de oro, objetos preciosos y vituallas, aquella primera Ciudad de Panamá fue el punto de partida de numerosas expediciones, como las que se enfrentaron al Imperio inca. El filibustero galés Henry Morgan, nombrado caballero por Carlos II de Inglaterra, la saqueó y destruyó en 1671. A unos 10 km del recinto arqueológico se edificó la ciudad «nueva» en 1673. Hoy ya no es nueva y acoge un casco antiguo que también es Patrimonio Mundial.

Casco Antiguo

El barrio de San Felipe es el núcleo viejo, que se expande atiborrado de iglesias, conventos, palacios y casonas, y también hoteles boutique, albergues y restaurantes de todo tipo. Al caer la noche, hay que vivir la experiencia de pasear, disfrutando de la brisa marina, por el corredor marino que rodea el enclave colonial y que llega a la Calzada de Amador. Allí, al caminar por sus tres islas (Naos, Perico y Flamenco), creadas con las rocas extraídas durante la excavación del canal, el viajero encaja las piezas del puzle de una ciudad que es todo un mundo.

Un país abundante

Tras dos horas de carretera nos adentramos en el Valle de Antón. Otra vez estamos rodeados por una naturaleza indomable que explicaría por qué, para unos, Panamá significa «abundancia de peces» y, para otros, «abundancia de mariposas». Resulta irresistible sentarse a contemplar los 26 m de la cascada Chorro de Macho y, luego, relajarse en su piscina natural. Mientras caminamos por sus veredas, el guía comenta: «Con suerte veremos alguna rana dorada», endémica del país. Cerca de este paraíso, tomamos el sendero de los árboles de tronco cuadrado (Quararibea asterolepis), caprichosos y únicos. El periplo sigue tras una parada para ver los petroglifos de la roca gigante de Piedra Pintada –8.000 años de antigüedad– y regatear en un mercado repleto de cestas, sombreros Panamá, cerámicas y café.

Provincia de Chiriquí

Una hora de vuelo separa la capital panameña del aeropuerto de David, en la provincia de Chiriquí. La ciudad de Boquete, a 40 minutos en coche, nos recibe con una surtida colección de cafés y orquídeas dráculas, que solo elevan su flor de noche. Esta región, considerada el granero del país, está atravesada por ríos y arroyos rodeados de un verdor intenso. La zona colecciona montañas que despuntan en el paisaje: el cerro Horqueta, el Azul, el Pata de Macho, el Respingo, la Estrella y la hercúlea esfinge del volcán Barú (3.475 m).

Provincia bocas del toro

Del agradable viento fresco del monte, el viaje se encamina hacia la brisa suave de la costa. Nos adentramos en la provincia de Bocas del Toro, territorio de los bribris, los naso y los ngäbe buglé, tres de las siete etnias indígenas que habitan en Panamá. Los vergeles se multiplican a medida que nos acercamos al Caribe panameño.

En el límite oeste del país, se localiza uno de los tesoros naturales de Centroamérica: el Parque Internacional de la Amistad, un bosque tropical de 400.000 hectáreas compartido por Costa Rica y Panamá y declarado Patrimonio Mundial. Es un reducto de fuerza natural en el que es posible observar grandes felinos (puma, ocelote, jaguar), perezosos y hasta 600 especies de aves, como el águila harpía o el sagrado quetzal.

En la ciudad de Almirante se inicia la aventura marina. En esta localidad de atmósfera afroantillana se toma un bote colectivo a Isla Colón. Familias locales, mochileros, artesanos y profesores de escuela ocupan una lancha que en poco rato los desembarca en el archipiélago de Bocas del Toro, Bocas, como la llaman aquí. Reúne 9 islas, 52 cayos y miles de islotes que pueden recorrerse en lancha-taxi, el transporte habitual. Y aunque muchos visitantes pernoctan en Bastimentos, Carenero o Isla Colón, es posible alojarse en islas cercanas, cuyo paisaje de palmeras recuerda relatos de náufragos, rememoran novelas de filibusteros y corsarios, y evocan un edén ignoto. Hay desde hostales y posadas a hoteles y mansiones privadas.

Y, de repente, entre los desplazamientos marinos, emergen delfines que escoltan a las embarcaciones para, también de repente, desaparecer. En sus embarcaderos, mercados y plazas, el visitante se reencuentra de nuevo con esa mezcla de culturas tan caribeña. Comunidades indígenas, población de raíces africanas, empresarios llegados de cualquier parte y capitalinos que decidieron buscar en estas aldeas de estilo antillano un ritmo más sosegado y sabroso. A pie o a bordo de lanchas rápidas que conectan las islas, es posible descubrir un territorio que esconde secretos insólitos.

La tranquila Isla Colón

A principios del siglo XX, la sencilla villa de Isla Colón pasó a convertirse en una ciudad floreciente y próspera. La industria del plátano trajo la abundancia. Inglaterra, Alemania, Francia y Estados Unidos abrieron consulados. Se imprimían hasta tres diarios en inglés. Y se construyó uno de los primeros hipódromos del hemisferio sur. Luego, un hongo arrasó las extensiones plataneras. El ajetreo de los grandes negocios se disipó. Y se instaló, hasta hoy, la tranquilidad del ronroneo de las canoas y el terapéutico rumor de las olas que golpean los pilares de los palafitos y los muelles de un puerto cariñosamente desordenado. «Ahora estamos mejor, tranquilos; se vive lento», dice Antonio, pescador, padre e hijo de pescadores, mientras da buena cuenta de un plato de arroz con coco. Aquí la vida tiene otro tempo. Y el tiempo, otro sabor. Al llegar, el visitante ha de esconder su reloj, olvidar los horarios y dejarse llevar. Son las reglas del universo caribeño.

El auténtico paraíso

Hasta aquí, el cuaderno de bitácora de este viaje reúne enclaves muy dispares: una ciudad futurista, un canal que une al mundo, una jungla casi urbana, reservas naturales, puentes titánicos, un volcán, muchos cerros, un ferrocarril que conecta dos océanos… Faltaría un enclave, alejado, pero insoslayable. Luis, un empresario panameño, me dice que es fácil describirlo: San Blas es el paraíso. O al revés.

Para llegar al vergel del pueblo guna lo mejor es volver a la capital en avión y allí tomar un velero, un avión o una camioneta todoterreno hasta Cartí, el principal pueblo de la zona. Luego, hay tantas opciones como islas. Y, en todos los casos, tocará viajar en bote y enfrentarse a un desafío complejo: elegir.

El viajero debe escoger su destino en un archipiélago de islas tropicales cuyo nombre nativo es Guna Yala. Pero este edén marino posee algunas normas infranqueables. Tiene dueños, centinelas y habitantes de sólidas costumbres y firmes convicciones. El pueblo guna gestiona esta colección de terruños paradisiacos. Hay 365, una isla para cada día del año, pero solo 50 están habitadas. Instalados en una casa de madera rodeada de palmeras y a orillas de un mar que colecciona azules, resulta irresistible andar descalzos sobre la arena, zambullirse para contemplar la vida marina o alquilar un bote y disfrutar de una puesta de sol a ras de agua, aderezada por los recuerdos de un pescador que mira al extranjero con misterio y curiosidad.

Lo más difícil: decidir el día de vuelta

Luego, se desarrolla una rutina cautivadora. Cada tarde arriban barcas cargadas de langostas y pescado; mujeres ataviadas con trajes coloridos y molas (telas cosidas formando figuras y dibujos geométricos); artesanos que exhiben sus trabajos de madera, piedras y caparazones de moluscos. «Uno dólar», me dice y me repite una mujer sentada sobre un leño. Únicamente empresas acreditadas por el Congreso General Guna a través de la Secretaría de Asuntos Turísticos están habilitadas para organizar visitas. Y en cada isla manda la comunidad y su consejo de ancianos.

Luis, un amigo español, antropólogo y periodista, me cuenta que quería documentar ritos iniciáticos y que estuvo esperando una semana en uno de estos islotes hasta que se autorizó su acceso. Pero para nosotros, turistas, es mucho más sencillo. Llegamos, disfrutamos y lo difícil –lo más difícil– acaba siendo escoger el día de vuelta; entender que, tarde o temprano, habrá que dejar este paraíso, marcharse pensando en cuándo se podrá regresar.